Les contes de la Bibliothèque Incendiée

ISBN :

979-10-359-0563-7

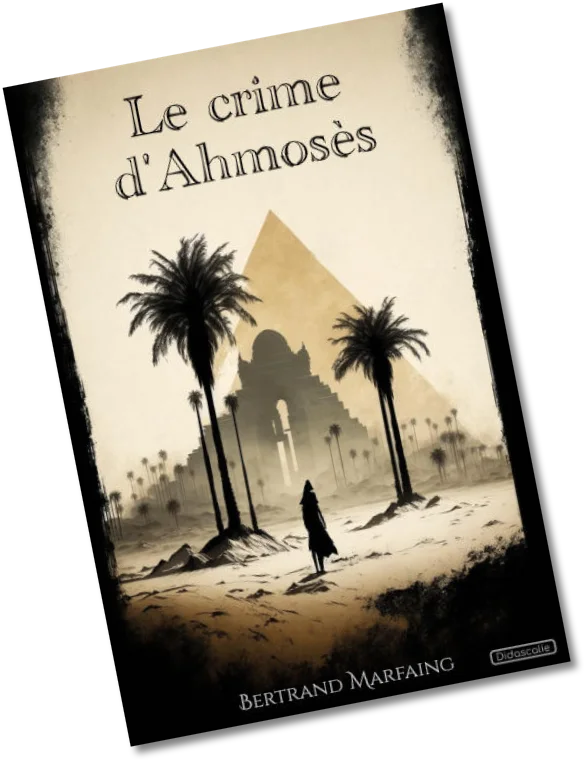

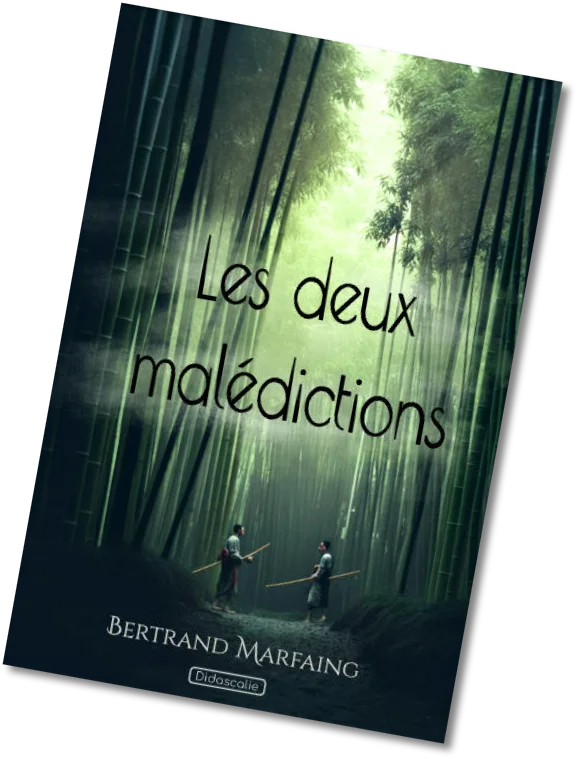

D'un désert égyptien aux fjords venteux des Vikings, d'un château médiéval au saloon torride d'un western, d'un lac souterrain à un boisé de bambous tacheté de gouttelettes du soleil, la Bibliothèque Incendiée présente des aventures extraordinaires, où les jeunes héros affrontent courageusement des créatures monstrueuses, des injustices, leurs familles parfois, leurs peurs, leurs destinées. Ces contes, tantôt amusants, tantôt terrifiants, peignent des personnages profonds, des émotions brûlantes et traitent de l'amitié, la fraternité, la frustration, l'amour, la jalousie?

La Bibliothèque Incendiée est une série de romans courts - entre 4 et 10 chapitres - qui emportent les lecteurs dans des aventures palpitantes. Pour un lectorat de 9 ans et plus.

Le livre papier contient tous les contes, alors que les ebooks des contes sont vendus séparément.